普通話學人之家

教會30年特刊 – 事工篇

呂榮聰

1999年5月某一天,我的妻子Felicia跟我說,她去了一個本地的教會分享福音。那間教會規模不大,每個月會招待一些內地學生吃飯,飯後就講福音。他們自己的普通話不好,就常常找咱们教會的長老和牧者去分享。那天因為戴繼宗牧師有事,Felicia代替他去分享。

1999年5月某一天,我的妻子Felicia跟我說,她去了一個本地的教會分享福音。那間教會規模不大,每個月會招待一些內地學生吃飯,飯後就講福音。他們自己的普通話不好,就常常找咱们教會的長老和牧者去分享。那天因為戴繼宗牧師有事,Felicia代替他去分享。

Felicia很興奮地跟我說,如果本地教會可以做這事,我們更需要推動類似的活動。一起吃飯很溫馨,飯後聽福音,少了很多抗拒的心理。當時我身為本宣部執事,也覺得我們確實應該採取一些行動,於是我們寫了一封電郵給長老們,提議開展一項針對內地學者和學生的外展事工。Vincent長老和Eric長老立刻響應,非常支持。

當時教會大概有三個科大的學者和學生,我們去請問其中一位訪問學者孫老師,這個事工應該叫什麼名字?她不假思索地說「學人之家」,我們就在前面加上普通話, 「普通話學人之家」這個名字就此誕生了。

接著我們去請教戴紹曾老牧師,英文怎麼說?他也是不加思索就說Home for Mandarin Scholars!HMS就此產生了。有了名字的感覺真好,可以名正言順地開始這項工作。

當時同工們很興奮,就說七月要開始第一次聚會。後來大夥兒思考,應該按部就班,先從禱告開始,並且要先醖釀教會傳福音的氛圍,鼓勵弟兄姐妹來參與。因此我們就使用七月和八月,召集了所有有負擔的弟兄姐妹,一同禱告,一同尋求神的引領。很奇妙,這樣開始的事工真得很不一樣。

當時同工們很興奮,就說七月要開始第一次聚會。後來大夥兒思考,應該按部就班,先從禱告開始,並且要先醖釀教會傳福音的氛圍,鼓勵弟兄姐妹來參與。因此我們就使用七月和八月,召集了所有有負擔的弟兄姐妹,一同禱告,一同尋求神的引領。很奇妙,這樣開始的事工真得很不一樣。

九月份第一次普通話學人之家來了,我們選在聖安德烈教堂,擺了一桌子豐盛的美食,原以為七八十位到場就不錯了,沒想到來了兩百多位。台灣來的林治平老師做講員,為普通話學人之家揭開序幕,第一次聚會的反響非常好。看到比例這麼高的慕道友,林治平老師都很興奮!

以後我們就陸續開始聚會,一個學期大概舉辦三至四次,一年有七八次,甚至還舉辦福音營。看到大家熱烈反應,我們也就不再請人吃正餐,直接用大巴士到各校園接人來聚會,會後提供姐妹們細心預備的精美點心,讓大家留下來聊聊天。談了一陣子再用大巴載大家回去。

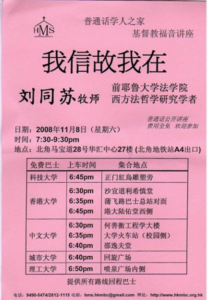

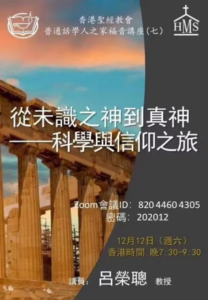

當時我們還制定講道的方向,希望講員提供三種主題之一:第一,掃除信仰的障礙,比如無神論、進化論的迷思、科學主義等等。第二,中國文化與信仰,談到基督信仰與中國文化不相違背的地方,以及基督信仰如何超越文化。第三,講述生命的意義、人生的目標和人的價值等等,說明基督信仰如何在這方面幫助我們。

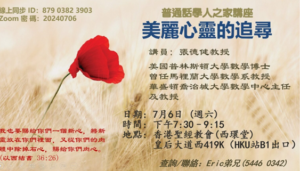

每次HMS的聚會,我們都需要做大量的準備功夫和會後的跟進工作,比如說,設計海報和單張,鼓勵各個校園團契邀請人參加。每次聚會前一個週日,必有一個禱告會。聚會後若有人決志,我們也制定了跟進計劃。之後,港大、城大、理大團契相繼成立,教會一下子有了五個校園團契。學生畢業之後,又成立了YPF,年輕人進進出出,教會好不熱鬧。

每次HMS的聚會,我們都需要做大量的準備功夫和會後的跟進工作,比如說,設計海報和單張,鼓勵各個校園團契邀請人參加。每次聚會前一個週日,必有一個禱告會。聚會後若有人決志,我們也制定了跟進計劃。之後,港大、城大、理大團契相繼成立,教會一下子有了五個校園團契。學生畢業之後,又成立了YPF,年輕人進進出出,教會好不熱鬧。

接著主日學開展了門訓,Felicia也帶領一批學生每週研讀聖經。年輕人的確很渴慕神的話語,一起讀完最開始的五卷律法書。有個中大學生好得意地說:「我們還沒受洗,就讀完五卷書,有好多基督徒都還沒出埃及呢!」上帝的確在這些年輕人身上動工,非常明顯。記得當時港大的馮姓同學,才剛信主就每次都來參加主日禱告會,很熱烈地祈求上帝在校園動工。他的熱情實在令人感動,果然後來神在內地大大使用他。

當時我們的心願是希望每個到香港的年輕人或學生,都能來到HMS。當然,當時的學生數量沒有現在這麼多。看到神奇妙的作為,我實在心存感恩,並且鼓勵Felicia進入神學院就讀,和另外一位弟兄同時成為教會最先的兩位神學生。

如今,教會與從前相比更加多元化,不僅有學生、老師,還有職場人士、家庭、青少年、孩子和年長者。我們相信上帝仍在繼續做工,儘管傳福音的方式不一定相同,但依然是聖靈的工作,是弟兄姐妹付出的時間、熱情、愛心、行動等等。我們期盼上帝繼續使用香港聖經教會,直到耶穌再來的日子。

Copyright © 2023 香港聖經教會